Pemahaman tentang seni memang terkait dengan kebebasan mengapresiasikan dan menafsirkan dalam lingkup masyarakat. Yang pada akhirnya sebagai reseptor pesan dan makna pada level yang paling akhir dan lebih luas. Seni adalah upaya yang sangat penting dalam menafsirkan dan mengapresiasi realita yang ada dalam kehidupan.

Menafikan nilai agama, seni dan moral, merupakan satu pekerjaan besar yang sudah lama sering bertentangan terhadap nilai dan hasil titik temunya. Tubuh sebagai obyek estetika telah dieksplorasi ribuan tahun lamanya, sebelum nilai-nilai religiusitas muncul sebagai pedoman atas keyakinan hidup dan interaksi terhadap apa yang ada di atas. Tubuh telanjang manusia sejak ribuan tahun menjadi objek seni dan demikian juga harus diakui hak, bahkan nilainya. Nilai estetis tubuh manusia adalah nilai yang positip, prinsipil dan sangat politis pada akhirnya (saat ini).

Menafikan nilai agama, seni dan moral, merupakan satu pekerjaan besar yang sudah lama sering bertentangan terhadap nilai dan hasil titik temunya. Tubuh sebagai obyek estetika telah dieksplorasi ribuan tahun lamanya, sebelum nilai-nilai religiusitas muncul sebagai pedoman atas keyakinan hidup dan interaksi terhadap apa yang ada di atas. Tubuh telanjang manusia sejak ribuan tahun menjadi objek seni dan demikian juga harus diakui hak, bahkan nilainya. Nilai estetis tubuh manusia adalah nilai yang positip, prinsipil dan sangat politis pada akhirnya (saat ini). Seni (saat ini) pada akhirnya memang memegang peranan pada polarisasi nilai, apakah itu moral, obyektifitas dan nilai-nilai etis. Seni, bagaimanapun membutuhkan sarana untuk aktualisasi diri. Penyelenggaraan dan parade nilai makna lewat karya seni, tetap pada akhirnya mengacu pada ruang, waktu dan tempat.

Mungkin saya rada terlambat untuk memberikan opini tentang hal ini. Terkait dengan kisah Pameran CP Bienalle yang bertemakan "Urban Culture" (lihat ceritanya oleh rekan saya ini) yang sempat meraih popularitas lewat tayangan di infotainment (duh!), lewat karya yang menampilkan model Anjasmara dan Isabelle Yahya. Karya digital imaging yang bertemakan sejalan dengan konsep pameran saat ini, Urban Culture, yang diproduksi oleh Davy Linggar dan Agus Suwage, telah menuai banyak kontroversi dan hal-hal lain yang sangat berkesan murahan dan sensasional belaka. Amat melenceng dengan tema awal pameran saat ini. Alhasil, akibat opini pro dan kontra di dalam masyarakat, rasa keprihatinan itu muncul, dan saya memiliki beberapa kesimpulan tentang hal itu, yakni;

1. Eksepsi Media Elektronik yang berlebihan dan cenderung serampangan dalam mencari sensasi sebagai nilai jual. Terutama dalam acara-acara tayangan yang lebih sering menyebutkan ’foto syur ’ dibandingkan karya foto(grafi). Apalagi karya seni rupa.

2. Segolongan Organisasi masyarakat yang memiliki kadar pencerapan atas pesan dan makna sebuah karya artistik dibawah rata-rata.

3. Sensitifitas publik yang dipolitisir dalam nilai moral, agama dan kesantunan oleh sekelompok oknum, untuk menciptakan keriuh-rendahan publik belaka.

4. Penyelenggara acara yang tidak siap menerima perbenturan antara media, sang perupa dan masyarakat itu sendiri.

5. Salah kaprah, toh tayangan di TV dan tabloid ’esek-esek’ jauh lebih parah.

6. Sensasi bodoh belaka.

7. Perupa cerdas yang memanfaatkan sensasi populis lewat riuh rendahnya media massa saat ini

8. Hal yang tidak penting untuk diributkan.

9. Memang belum adanya wibawa dari aparat pemerintah untuk menengahi dan melindungi aktifitas publik warganya.

10. Ternyata masih banyak orang yang sok jago di bumi ini.

Kesimpulan?

Semua mungkin masuk. Namun semua muncul karena dugaan, kesimpulan yang lebih bersifat prediksi. Bisa jadi semuanya disimpulkan kedalam satu anggapan bahwa: ada kesalahan selama ini selama proses menuju demokrasi (jijay) dan ketidak siapan orang-orang untuk menerima perbedaan, baik makna dan cara ungkap.

Dapat dibayangkan, galeri atau museum memang memiliki kapasitas moral dalam menayangkan karya seni untuk umum yang terseleksi. Umum disini adalah audiens pengamat seni dan penikmat seni dimana mereka memiliki toleransi atas sebuah pesan dari karya seni yang beragam.

Bahwa kadangkala seni memang memiliki keterbatasan dan tidak sanggup merepresentasikan batasan yang jelas antara nilai agama, etika, pornografi dan estetika yang sangat sensitif dalam hal ini, karena memang tugas seni adalah merepresentasikan imaji, bentuk dan pesan yang akan diungkap dalam bentuk yang diolah dan memiliki batasan estetis, batasan cair yang relatif. Masyarakat, memang benar, merupakan lingkup penilai dan pemberi wahana dan dampak dari publikasi sebuah karya seni. Namun apa jadinya mengharapkan nilai pemahaman dan penyampaian makna di dalam masyarakat pragmatis? Nilai perut dan eknomis belaka? Dan sedang bingung memikirkan BBM dan harga-harga yang akan naik menjelang bulan puasa seperti ini? Serta mudah diterkam isu gombal seperti ini?

Bahwa kadangkala seni memang memiliki keterbatasan dan tidak sanggup merepresentasikan batasan yang jelas antara nilai agama, etika, pornografi dan estetika yang sangat sensitif dalam hal ini, karena memang tugas seni adalah merepresentasikan imaji, bentuk dan pesan yang akan diungkap dalam bentuk yang diolah dan memiliki batasan estetis, batasan cair yang relatif. Masyarakat, memang benar, merupakan lingkup penilai dan pemberi wahana dan dampak dari publikasi sebuah karya seni. Namun apa jadinya mengharapkan nilai pemahaman dan penyampaian makna di dalam masyarakat pragmatis? Nilai perut dan eknomis belaka? Dan sedang bingung memikirkan BBM dan harga-harga yang akan naik menjelang bulan puasa seperti ini? Serta mudah diterkam isu gombal seperti ini?Agak susah untuk mengatakan bahwa kejadian seperti ini sudah berulangkali terjadi dan dianggap biasa-biasa saja. Karya seni yang dibakar oleh aparat, karena ketidaktahuannya, karya seni yang diturunkan karena dinilai menghina salah satu simbol keagamaan. Semua itu bisa jadi terjadi karena memang tidak adanya atau kurangnya kemampuan untuk memahaminya, dan dengan besar hati tentunya.

Ini bisa jadi sebuah preseden yang buruk atas kebebasan ekspresi karya seni dalam sebuah masyarakat negara dunia ketiga yang diombang-ambingkan oleh gejolak tinggi jurang antara kaya dan miskin, munculnya resesi ekonomi, politis, pemerintah yang membangun sektor fisik tanpa berpihak pada sektor non-riil, sensitifitas keragaman, pemahaman kaku dan sempit soal nilai moral dan etika didalam media, pemahaman yang sempit soal agama, tidak adanya pendidikan yang penting soal demokrasi, karena sedari kecil manusia diarahkan kearah pendidikan teknis, bukan visi dan rohani, dan sekali lagi perut lapar yang gampang dikendalikan oleh tangan-tangan kuasa, dan ketidak adanya bukti nyata jaminan kebebasan dalam legal yang tertulis oleh pemerintah bahkan dalam skup yang lebih prinsipil dan terbatas. Dalam hal ini adalah seni.

Dalam hal ini posisi dilematis amat sangat terbuka. Budaya masyarakat Indonesia memang tidak bisa dilawan saat ini, apalagi yang menyangkut yang namanya ketimuran, agama dan moralitas. Kalaupun berani dilawan, hal yang berasal dari wacana akan menjadi bencana moril dan fisik bagi sang penentangnya.

Mungkin masih ada dan banyak pilihan media (seni rupa) yang lebih aman dan lebih baik untuk dijadikan wahan tersebut. Saya sangat merasa kecewa dengan keputusan panitia penyelenggara atas hal ini. Saya faham, publikasi sebuah pagelaran seni rupa yang biasanya sepi dan jarang mendapat perhatian publik, dan hanya didatangi oleh pemerhati seni dan budaya, malah mendapat perhatian luar biasa dari media dengan tema yang melenceng jauh dari tujuan yang diusung awalnya. Alhasil nilai dan pesan yang ditawarkan malah jadi ajang sensasi belaka. Membuat sebuah upaya dari seni, sektor yang memang tak didukung infrastruktur yang mapan menjadi makin tenggelam dan mendapat nama buruk.

Ah peduli amat, maju terus, pantang mundur!

Kami bertiga masih tertahan di pintu masuk. Aparat dan panitia cenderung

Kami bertiga masih tertahan di pintu masuk. Aparat dan panitia cenderung  Didukung oleh gitaris kedua dan pemain bas yang dari awal konser memperagakan

Didukung oleh gitaris kedua dan pemain bas yang dari awal konser memperagakan

Lahir di Tel Aviv, Israel, dengan saudara kembarnya;

Lahir di Tel Aviv, Israel, dengan saudara kembarnya;  Saya sering mendengar ungkapan seperti ini; " Dasar Jawa lo!", atau malah " Dasar Cina!" (mohon maaf buat teman-teman yang dirinya memang orang Jawa dan Cina, jika tersinggung, ini saya ambil hanya sekedar contoh belaka). Mungkin akan terdengar lucu saat itu diungkapkan sambil tertawa dan ditujukan untuk memuji atau memberi hormat, karena keakraban sering menembus batas etika dan kesopanan kadang kala. Namun apa jadinya ketika, kalimat diatas diucapkan dengan penuh amarah dan keluar dari umpatan mulut sekelompok orang bermata merah dan berpenampilan berangasan? Saya akan malas untuk meladeninya, dan memilih kabur, kalau saya meladeninya, mungkin bisa jadi saya mati dengan kepala pecah, akibat dikepruk. Rasisme kemudian menjadi alasan untuk melakukan tindak represif.

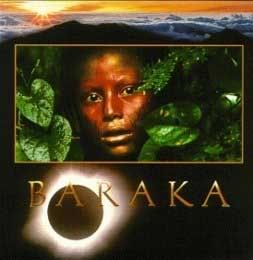

Saya sering mendengar ungkapan seperti ini; " Dasar Jawa lo!", atau malah " Dasar Cina!" (mohon maaf buat teman-teman yang dirinya memang orang Jawa dan Cina, jika tersinggung, ini saya ambil hanya sekedar contoh belaka). Mungkin akan terdengar lucu saat itu diungkapkan sambil tertawa dan ditujukan untuk memuji atau memberi hormat, karena keakraban sering menembus batas etika dan kesopanan kadang kala. Namun apa jadinya ketika, kalimat diatas diucapkan dengan penuh amarah dan keluar dari umpatan mulut sekelompok orang bermata merah dan berpenampilan berangasan? Saya akan malas untuk meladeninya, dan memilih kabur, kalau saya meladeninya, mungkin bisa jadi saya mati dengan kepala pecah, akibat dikepruk. Rasisme kemudian menjadi alasan untuk melakukan tindak represif. Rasisme, rasanya masih ada sampai sekarang. Semenjak era propaganda NAZI di awal tahun 1920-an sampai kini adanya kelompok haluan keras, dari suporter klub sepak bola Italia, LAZIO yang rasis dan fasis (perlanjutan dari ideologi Musollini?). Namun masih teringat ideologi politik pembedaan warna kulit yang sebenarnya amat sangat menjijikkan untuk diperhatikan. Apakah itu merupakan ucapan umum yang diklaim sebagai wakil sekelompok massa, rasa bangga terhadap wujud fisik dengan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya dan upaya menindas bangsa lain, bahkan sampai ucapan keseharian yang jamak dilakukan dalam konteks sosial. Lihat saja, masih ada anggapan bangsa lain yang merasa dirinya lebih besar dan berhak menirukan suara kera ketika seorang pemain sepak bola berkulit hitam bertanding melawan sebuah klub sepak bola internasional, atau yang merasa berbeda dan berhak mendapat perlakuan berbeda dengan masyarakat lain hanya karena dirinya mempunyai golongan darah biru. Termasuk

Rasisme, rasanya masih ada sampai sekarang. Semenjak era propaganda NAZI di awal tahun 1920-an sampai kini adanya kelompok haluan keras, dari suporter klub sepak bola Italia, LAZIO yang rasis dan fasis (perlanjutan dari ideologi Musollini?). Namun masih teringat ideologi politik pembedaan warna kulit yang sebenarnya amat sangat menjijikkan untuk diperhatikan. Apakah itu merupakan ucapan umum yang diklaim sebagai wakil sekelompok massa, rasa bangga terhadap wujud fisik dengan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya dan upaya menindas bangsa lain, bahkan sampai ucapan keseharian yang jamak dilakukan dalam konteks sosial. Lihat saja, masih ada anggapan bangsa lain yang merasa dirinya lebih besar dan berhak menirukan suara kera ketika seorang pemain sepak bola berkulit hitam bertanding melawan sebuah klub sepak bola internasional, atau yang merasa berbeda dan berhak mendapat perlakuan berbeda dengan masyarakat lain hanya karena dirinya mempunyai golongan darah biru. Termasuk  Apakah rasisme memang lahir karena rasa superioritas yang muncul dai beberapa bangsa maju? ataukah memang karena ketakutan dan sensitifitas tinggi terhadap keberagaman? atau memang rasisme telah diciptakan secara sengaja dan turun temurun guna mendukung pemuasan hasrat sifat terkeji dari manusia?. Keponggahan yang akhirnya mungkin hancur dalam kekuasaan Sang Maha Kuasa, atau malah menelan sang pelaku rasisme itu sendiri. Karma berbicara.

Apakah rasisme memang lahir karena rasa superioritas yang muncul dai beberapa bangsa maju? ataukah memang karena ketakutan dan sensitifitas tinggi terhadap keberagaman? atau memang rasisme telah diciptakan secara sengaja dan turun temurun guna mendukung pemuasan hasrat sifat terkeji dari manusia?. Keponggahan yang akhirnya mungkin hancur dalam kekuasaan Sang Maha Kuasa, atau malah menelan sang pelaku rasisme itu sendiri. Karma berbicara. Manusia diciptakan dalam perbedaan yang seharusnya bisa saling melengkapi. Bahkan hidup manusia secara fisik sudah dilengkapi oleh rasa dan moralitas. Apalagi cita rasa. Cita Rasa kemudian menjadi suatu logika pembeda yang terpenting antara binatang dan manusia. Bagaimana perilaku masinal dan instingtif dibedakan dalam menjalani kebutuhan untuk hidup yang akhirnya berakhir dalam kepentingan batiniah. Sayangnya selalu ada kebutuhan untuk menguasai wujud lain dan kepentingan kelompok yang telah berubah menjadi upaya menegakkan hegemoni kemanusiaan, peradaban lewat perang dan jalan menghancurkan sesuatu yang menjadi ancaman.

Manusia diciptakan dalam perbedaan yang seharusnya bisa saling melengkapi. Bahkan hidup manusia secara fisik sudah dilengkapi oleh rasa dan moralitas. Apalagi cita rasa. Cita Rasa kemudian menjadi suatu logika pembeda yang terpenting antara binatang dan manusia. Bagaimana perilaku masinal dan instingtif dibedakan dalam menjalani kebutuhan untuk hidup yang akhirnya berakhir dalam kepentingan batiniah. Sayangnya selalu ada kebutuhan untuk menguasai wujud lain dan kepentingan kelompok yang telah berubah menjadi upaya menegakkan hegemoni kemanusiaan, peradaban lewat perang dan jalan menghancurkan sesuatu yang menjadi ancaman.